Views: 512

NPO法人全国国際教育協会は、次世代を担う 青少年達が地球市民として国境を乗り越え、ともに手を取り合うことを目指し、そのためには、自分と全く違った価値観を持った人達と、違いを認識しつつ相手を尊重しながらコミュニケーションを深め、ぎりぎりの問題解決を行える人間を育てる教育を支援してきました。

今回、講演とワークショップをしていただいた株式会社「野口医学研究所」は医師の国際ネットワークを目指し、アメリカでの研修に人材を派遣しています。医療を通じて国際的な人材交流分野は、私たちの実践している教育を通じてグローバル人材を育てる理念と通じるものがあり、ワークショップをお願いいたしました。

最初に、野口医学研究所の代表取締役会長 末永 佳文氏にご講演していただきました

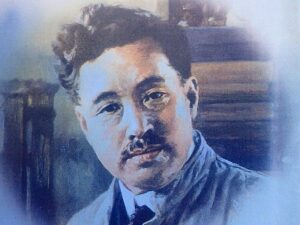

野口英世博士の生い立ち

野口英世の人生は、突然の不幸な事故から始まります。福島の貧しい寒村に生まれ、一歳半の時に囲炉裏に落ち、大やけどをおい、指がくっつき、ものをつかんだりすることができなくなったにもかかわらず、決して落ち込まず、学問のすばらしさに目覚め、才覚を発揮していきます。

才能を認めた小林栄先生や仲間の援助により手の手術を受けることができました。それがきっかけで、医学にのめりこみ、医業開業試験に合格します。海外の知識を得るために語学もドイツ語をはじめとして7か国語を習得、たまたま日本で知り合ったシモン・フレキスナー博士を頼りにアメリカにわたり、助手の職を得て「蛇毒の研究」を深めていきました。

その後、野口英世はロックフェラー研究所の職員となり黄熱病の研究のため、41歳の時エクアドルへ派遣され、黄熱病の原因突き止めワクチンを開発に従事しました。ワクチンができたにもかかわらず、西アフリカガーナに行った野口英世は黄熱病で亡くなりました。51歳でした。自分が作ったワクチンをうっていた野口英世が死ぬことはないはずでした。つまりそれは、出来上がっていたワクチンが違う病気のものだったのです。

野口英世が解明したのは、レプトスピラ・イクテロイデスという細菌で、そのワクチンを作ったのです。それは黄熱病ではなくワイル病という別の病気だったのです。現地から送ってもらった検体がそもそも黄熱病の検体ではなかったのが原因といわれています。

黄熱病ワクチンはそのあとマックスタイラーにより作られました。実は細菌よりはるかに小さいウイルスを確認できる電子顕微鏡はまだできておらず、野口英世が駆使していた光学顕微鏡では細菌レベルしか確認することはできなかったからなのです。

私たちは、教科書などで、野口英世が黄熱病のワクチンを開発したと勘違いしていたのですが今回の話を聞いて、そうではなかったことが理解できました。

ということで、数々ある野口の業績で最も大きいのは「梅毒スピロヘータ」を発見したことでしょう。当時の光学顕微鏡の感度で数千枚の病理標本の観察の結果発見し、どこの部分にいるかを探し出したことは地道な研究の成果でした。

残念ながら、ノーベル賞はもらえませんでしたが、これまでノーベル賞には9回もノミネートされていました。日本では、千円札の人物にも使われているのは皆さんよく知っていると思います。

ずば抜けたコミュニケーション能力に驚き

私が野口英世の生い立ちの話を聞いて、一番強く感じたのは、出会った人の心を動かす、ずば抜けたコミュニケーション能力を持っていたことで、自ら作り上げた人間関係により人づてに未来を切り開いていったようです。これこそ、世界のどのような場所でも生きていけるグローバルな多様性を持った人財だったのではではないかと思いました。グローバル教育においても、野口英世のように障害をものともせず、逆境を跳ね返し、未来を自分の力で切り開いていく人財を育成していきたいと思いました。

米国、野口医学研究所設立のあゆみ

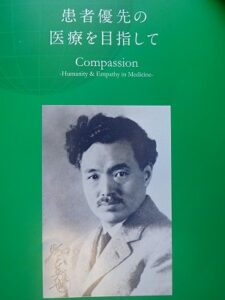

野口医学研究所は、日本から米国・フィラデルフィアに渡って世界の医学に貢献した野口英世博士の功績を讃えて、現在も日本の医学生や医療関係者を米国・フィラデルフィアのトーマスジェファーソン大学等への留学を支援して、患者優先の医療を目指して活動しています。米国へ留学された先生方は日本に帰国して、医学の世界で社会に貢献されています。

1950年から1960年代戦後の医師不足を補うために、米国は外国人の留学生を積極的に受け入れました。日本からも年間300人に及ぶ若き医師たちが米国で臨床研修を受けていました。

米国の最新医学を導入することで、日本の医学は著しい発展を遂げましたが、戦争終結により、医師・医学生が大量に帰国したため、70年後半には米国で臨床研修を受ける日本人医師はほぼゼロになっていました。

そんな環境の中で、アメリカのペンシルベニア大学小児病院(Children’s Hospital of Philadelphia)浅倉稔生教授が「患者優先の医療」を目指しプロジェクトを実現させるべく、アメリカ臨床医学の導入を目的とし、国際的に通用する「ジェネラリスト・ドクターの育成」として野口医学研究所をアメリカに設立しました。

現在は「Compassion Humanity&Empathy in Medicine」の心をモットーとした医療人の育成を目指しています。

組織は、「米国財団法人野口医学研究所」、「一般社団法人 野口医学研究所」、「株式会社 野口医学研究所」の3つの組織が連携してミッションを実施しています。

特に今回講演していただいた株式会社野口医学研究所では次世代の医療の発展につながるアクションとしてサプリの開発と販売を通じて売上金を医師や看護師、薬剤師、管理栄養士などの医療従事者の国際医学交流活動資金を捻出しています。

AGEs測定と栄養ミニセミナー

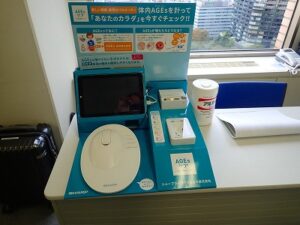

ワークショップでは健康測定会と管理栄養士の田中 瑛子 氏によるAGEs測定、栄養ミニセミナー を行いました。

AGEs測定(最終糖化産物)

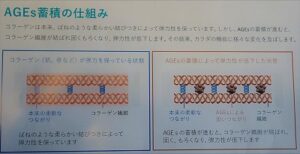

AGEs(Advanced Glycation Endproducts)とは、体にある老化物質の一つです。食事などで過剰に摂取した糖がヒトのカラダを主に構成しているたんぱく質に結びつくことで体内に生成されます。最終糖化産物と呼ばれています。加齢によっても生成されるもので、誰の体のなかにも存在します。肌、血管、骨などは主に「コラーゲン」というタンパク質からできていて、これが糖と結びついて糖化が進むと、本来の働きができなくなり、肌のしわやたるみ、骨や血管の強さを保つ働きを邪魔するといわれています。

コラーゲンは本来、ばねのような柔らかい結びつきによって弾力性をたもっていますが、AGEsの蓄積が進むとコラーゲン繊維が結ばれ固くもろくなり、弾力性が低下します。

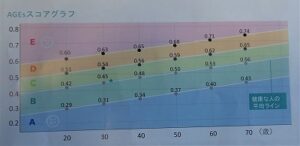

今回は、指の血管からAGEsを可視化する測定器によりA、B、C、D、Eの判定をします。理事の皆さんの中には判定Aの方が2人もいてとても健康な感じでした。理事長も元気で、農業をやられている方は健康な方が多いともいわれていました。

ワークショップはAGEs最終糖化を防ぐため

食事アドバイス(ミニセミナー)毎日の食事でAGEsの蓄積を減らす食べ方とどのような食品を選べばよいのか管理栄養士の田中先生を囲んでグループセッションを行いました。

株式会社野口医学研究所では医療と健康サポートのために、サプリメントの企画販売を行っています。ネットで検索してみてください。およそ40種もあるそうで、多くの商品があることがわかります。楽天,amazonなどの通販でも販売していますし、ドラッグストアでも販売しています。ぜひ検索してみてください。「肝油」というのが懐かしいですね。昔の肝油ドロップの良さと現代人に必要な栄養素を入れ込むことで、懐かしくて新しい「肝油ドロップ」を考案しました。昔のものはおいしいとは言えませんでしたが、これはおいしいそうです。おとなの肝油ドロップという商品名です。

株式会社 野口医学研究所そのほかのアクション

そのほか、野口ドクターホットライン、野口メディカルツアー、海外保険調査、臨床試験などにもかかわり医療と健康サポートを行っています。この売上から海外への派遣を行っているので、医療関係者の国際交流の実現のため、ぜひご利用協力ください。